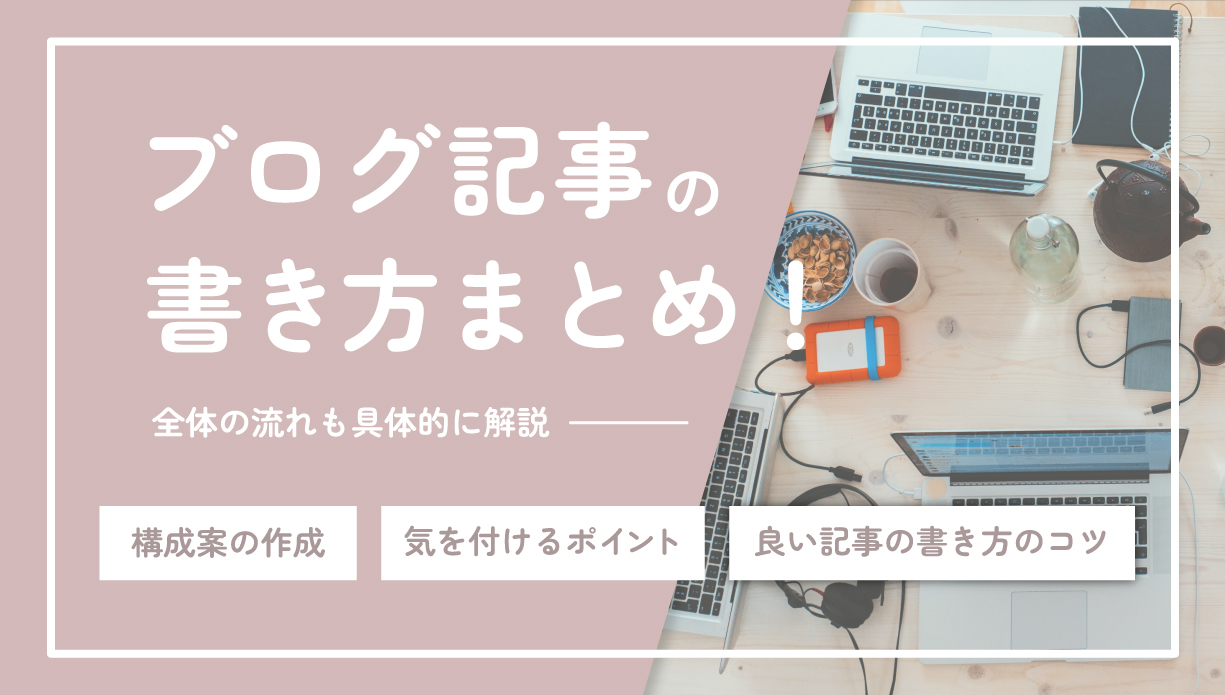

ブログ記事を書くといっても何を頼りに作れば良いのか分かりづらいですよね。

自分の考えていることや知っていることを気ままに書き連ねただけでは、良い記事とはいえませんし、せっかく書いたのに誰からもみてもらえない記事となってしまいます。

自分のサイトや企業のメディアに掲載される記事を執筆する場合、書き方やリサーチに少しコツがいります。

この記事では、これからブログ記事を書いていく方に向けて、具体的な書き方の流れについて紹介していきます。

ここで紹介するブログ記事の書き方をマスターすれば、人に読んでもらえる記事を作成できることはもちろん、ライターとしても活躍できるようになりますので、ぜひ読み進めてみてくださいね。

デジマケは高い実績を持ったコンサルタントたちがお客様のHP・事業に合わせ、売上の最大化に貢献できる施策をご提案します。

求められるブログ記事とは

個人ブログであれ、オウンドメディアであれ、インターネットの世界に記事を公開するのであれば、少しでも多くの人に読んでもらいたいものです。

そのためには、2つのポイントを押さえながらライティングをおこなう必要があります。

- 読者の悩みや疑問を解決する

- SEOを考慮した構成にする

これらの条件をうまく満たしながら記事を作成するには、まずGoogleや Yahoo!などで検索する人たちの行動やその理由について知っておく必要があります。

ほとんどの場合、何か知りたいことや解決したい悩みがあって検索ボックスにキーワードや文章を入力しますよね。

求められるブログ記事とは、この検索ワードに対する答えをできるだけ多くの人が理解できるよう掲載していることが必須条件です。この答えをいかにわかりやすく、丁寧に解説できるかどうかがブログ記事の質を左右します。

誰が読んでも理解できる正しい日本語で執筆するのはもちろん、見出しタグを適切に使いながら構造的に記事をつくっていくことで、検索エンジンからも評価され、色々なキーワードで検索したとき上の方に表示されるようになります。

ブログ記事の具体的な書き方の流れ

読まれるブログ記事を書くには、下記の順序で作成していくのがおすすめです。

- 記事のテーマを選ぶ

- キーワードやペルソナをリサーチする

- 構成案を作成する

- 記事を執筆する

- アイキャッチや図を挿入する

- 記事を公開して効果測定をおこなう

構成案は作らずに書きながら追加していくスタイルの人もいますが、いずれライターに記事制作を依頼したり、SEOを意識して検索流入を狙う場合は上記の流れが無難です。この記事を作成する際にも同じ流れで作成しています。

それぞれ詳細について解説していきます。

記事のテーマを選ぶ

まずは、どのようなテーマで記事を作成するのかを決めていきます。このテーマを考えるときは割とざっくりで大丈夫ですが、大抵の場合はブログ全体で扱っているジャンルが決まっているはずなのであまり悩まないかもしれません。

このときにある程度何について書くのかを決めていきますが、このときユーザーの検索意図について考慮しておくとこのあとのキーワードを決めていくタイミングがスムーズになります。

- Goクエリ

- Doクエリ

- Buyクエリ

- Knowクエリ

ユーザーが検索するときの理由を考えると、だいたいがこの4つのどれかに分類されます。たとえば、「チャーハン 作り方」のようなキーワードはKnowクエリに分類されます。

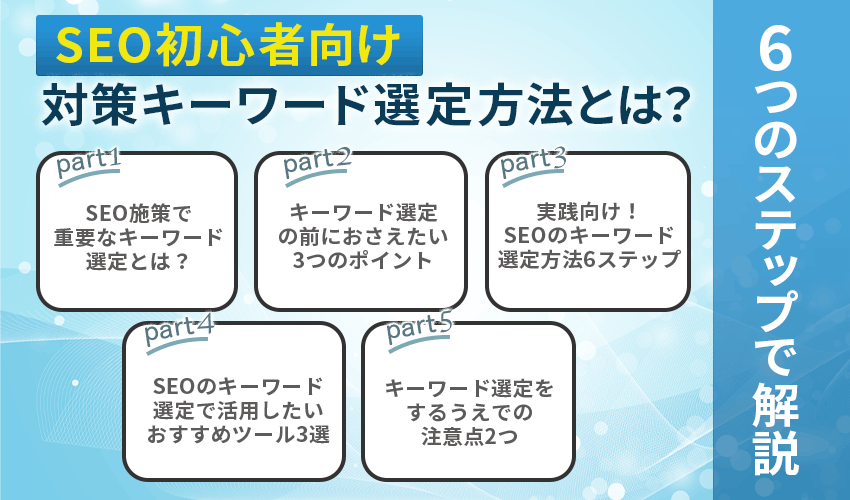

キーワードやペルソナをリサーチする

記事のテーマが決まったらキーワードやペルソナをリサーチしていきます。キーワードはツールを使えば月間で検索されるおおよその頻度を知ることができます。

キーワードをリサーチする際には、キーワードプランナー やAhrefs といったツールを使用することが一般的です。これらのツールを使うことで、そのキーワードの検索ボリュームや難易度などを調べることができます。

たとえば、「チャーハン 作り方」というキーワードであれば、Google キーワードプランナーで調べると、月間の検索ボリュームが40,500という結果が出ます。この情報を元に、このキーワードを選定していきます。

ただし、単純に検索ボリュームの多いキーワードを選ぶだけでは、競合も激しくなり、上位表示するのは難しくなります。そのため、ある程度情報を絞ったキーワードを選定し、ユーザーのニーズに合わせた記事を作成することが重要です。個人ブログであれば検索ボリュームが50〜1,000前後のキーワードがおすすめです。

検索ボリュームを無料で調べたい場合は、検索ボリュームの調べ方 の記事で解説しているので参考にしてみてくださいね。

キーワードを選定したときに、ペルソナについても考えておきましょう。ペルソナとは、マーケティング用語のひとつで、サービスを利用したり、商品を購入したりする人の典型的なユーザー像のことです。

その人物が存在しているかのように、年齢や職業、家族構成、趣味、生い立ちなど、なるべくリアリティのある情報を設定していきます。

ペルソナは先ほど決定したキーワードで実際に検索してみたり、Yahoo!知恵袋 などのナレッジコミュニティ系のプラットフォームで調べてみると良いでしょう。

構成案を作成する

キーワードやペルソナが決まったら記事の骨組みとなる構成案を作成していきます。ブログ記事でいう構成案とは、本文以外のタイトルや見出しのみで構成された目次のようなものです。

見出しを先に決めておくと、記事が完成したときのおおよその文字数や文章の流れをイメージできるので、書きはじめたもののあまりにもコンテンツ量が少なかったり、冗長になりすぎたりするリスクが低減されます。

具体的な作成手順としては、下記の流れを取ることが多いです。

- 設定したキーワードで実際に検索する

- 上位10サイトのタイトルと見出しを確認する

- 関連キーワードを確認する

- サジェストを確認する

- リサーチした情報をもとに構成案に落とし込む

実際に自分でもキーワードを検索して、検索結果を見ることでどのような内容にすれば、ユーザーのニーズを満たせるのかを把握できます。

また、競合サイトに掲載されている情報がわかりにくいと感じればチャンスです。よりわかりやすく丁寧に記事を作ることができれば、上位表示できる可能性があります。

また、自身の体験や経験から得た知識がある場合、積極的に盛り込んでいきましょう。競合記事にはなく、ユーザーの役にたつコンテンツがあれば、Google検索エンジンからも評価されやすくなります。

記事を執筆する

構成案が完成したら実際に記事を執筆していきます。ライティングしていくときは、以下のポイントに注意しておきましょう。

- 競合記事や既存コンテンツをコピペしない

- 正しい日本語を使う

- できるだけたくさんの単語を使用する

- 適度に箇条書きや表を使って読みやすくする

これらを満たしながらライティングできれば質の高い記事となりますが、実際にはなかなか難しいです。意外に思われるかもしれませんが、「正しい日本語を使う」ことができない人は多いです。

一般的に新聞や雑誌に掲載される文章は、表記ルールと呼ばれるレギュレーションが定められています。ある程度自分の中でも表記ルールを定めておくと、表現のばらつきが少なくなったり、記事全体として読みやすい文章を書けるようになります。

文章を一通り書き終わったら文章のチェックをおこなうと思いますが、これは校正といって専門職があるほど重要な工程となります。文章の校正方法や便利なツールについては、文章校正のやり方とおすすめのツール の記事で紹介しているので参考にしてみてください。

PCで記事を書き終えたあと、スマホで読みなおしてみたり、一晩経ってから見返したりすると、より良い表現が見つかったりするので、環境や時間をおいてからチェックするのもおすすめです。

アイキャッチやイラスト画像を挿入する

記事を書き終えたらアイキャッチ画像や本文中に挿入するイラストや画像を準備します。ライターの業務委託では、テキストのみ納品するケースもありますが、基本的に記事を書くとなればアイキャッチや画像も含まれます。

この画像を挿入する工程は、魅力的な文章を作ることと同じぐらい重要なのですが、意外とおろそかにしているサイトが多いので、差別化できるポイントにもなります。

アイキャッチや本文中のイラスト画像に関して押さえておきたいポイントは下記になります。

- できるだけオリジナル要素を増やす

- 本文の内容に合わせて図解を作成する

- 画像は圧縮して容量を軽くする

- Altタグを設定する

画像サイトでダウンロードしてきたものをそのまま記事に掲載しているサイトをよく見かけますが、これは画像がないよりかはあった方が良いというベターな対応です。画像サイトが有料・無料関係ありません。

ベストな対応は、全てオリジナルで作成した画像を使用することです。現在のGoogle検索エンジンのアルゴリズムは、どの程度オリジナル要素が記事の中に盛り込まれているのかが重要な評価基準となっています。

また、画像の圧縮やAltタブに関しては「Google検索セントラル 」に明確に記載されています。画像挿入の際には、マストで行いましょう。

簡単な図や記事の中にあるポイントをまとめた画像でも良いので、インターネット上のどこにも掲載されてないオリジナル画像であることが重要です。少し手間ではありますが、検索順位をあげたり、より読者にわかりやすいと感じてもらうためには大切な手段なので、画像制作までしっかり用意していきましょう。

記事を公開して効果測定をおこなう

記事で使用するアイキャッチや画像が完成したらいよいよ公開していきます。ブログ記事を公開するときのポイントはとくにないですが、いくつか頭に入れておいた方が良いことがあります。

- 記事を公開してから1週間〜3か月程度順位がつかないことがある

- 定期的に見直しをして更新を更新をおこなった方が良い

いままでほとんどブログやサイトへの訪問者がいない状態であれば、Google検索エンジンが公開した記事を見つけるまで時間がかかります。自分が狙ったキーワードに対して正しく効果測定ができるまで、1週間〜3か月程度時間が必要であることは覚えておいた方が良いでしょう。

とはいってもなかなか反響がないとモチベーションも下がってしまいます。記事を公開した後の効果測定は、主に下記のツールを使うことが多いです。

SEOを意識している場合は、基本的には記事を作成する前に設定したキーワードの順位がどのくらいなのかといった点を追っていき、その後の改善に繋げていきます。詳しくは検索順位を調べる方法やツールを紹介している記事 がありますので、こちらを参考にしてみてください。

Webメディアは公開した後でも修正すれば、その修正後の状態を検索エンジンが評価するので、最初から完璧な状態ではなくてもある程度は修正が効く点はメリットです。

記事を公開してから順位状況を確認し、さらに順位を上げたいと思えば、文章や画像を追加したり、よりわかりやすい文章になるようリライトをおこなったりブラッシュアップしていくことが大切です。

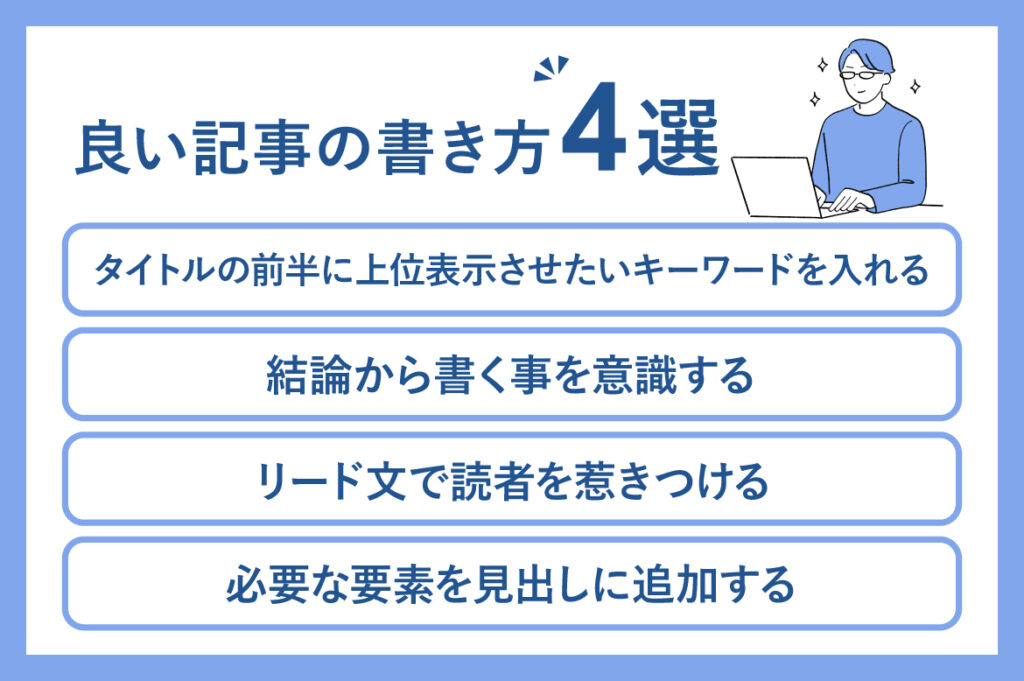

良い記事の書き方4つのコツ

良い記事の定義によりますが、ブログやオウンドメディアに掲載するブログコンテンツにおいては、SEO対策やユーザーの行動からいくつかコツがあります。

- タイトルの前半に上位表示させたいキーワードを入れる

- 結論から書くことを意識する

- リード文で読者を惹きつける

- 必要な要素を見出しに追加する

思っている以上に、Web上の記事は読者が飛ばし読みをしています。なので、この中でも結論から書いて、読者の悩みや疑問を解決する答えはこれだ、とわかりやすく記載しておくことは重要です。

タイトルの前半に上位表示させたいキーワードを入れる

ブログ記事のタイトルは、Googleなどの検索エンジンに「大見出し」として認識され、検索結果に表示されます。タイトルとして設定した内容を検索エンジンが記事の中で最も伝えたい要素として判断するため、検索上位表示を狙いたいキーワードをなるべくタイトルの前半に入れることが重要です。

タイトルとして設定した内容は、検索結果に大きな文字で表示されますが、ユーザーの使用するデバイスやサイトによっては後半が省略されてしまうので、タイトルの前半部分にキーワードを入れた方がユーザーに注目されます。

加えて、タイトルの文字数は閲覧されているデバイスによって省略される事もあるので、28文字以内で書いた方が良いとされています。

結論から書く事を意識する

文章の構成として、思い浮かぶのものとして「起承転結」が多いですが、この構成は紙媒体に向いた書き方です。「序論・本論・結論」の3部構成になり、結論が最後に来ます。

Web媒体で記事を書く際は、最初に結論を伝え、ユーザーを惹きつける内容にする必要があります。ブログ記事場合、ユーザーは自分の求める情報がないとわかった瞬間に他のサイトに移ります。これは閲覧している記事全体の文章がどのくらいあるかパッと見でわからないなど、Web媒体特有の特徴があるためです。

なので、ブログ記事を書く際は、最初に結論を述べるか、最後にもう一度結論をまとめる構成にするよう意識しましょう。

リード文で読者を惹きつける

記事を書く際はリード文を必ず書いて、読者を惹きつけるようにしましょう。

リード文を書く理由は、ユーザーがすぐに離脱してしまう事を防ぐためでもありますが、ユーザーは基本的に記事を全部読むことはありません。文章をざっくりと目を通し、気になる箇所だけを読むという事が多いです。なので、リード文でユーザーをしっかりと惹きつけ、伝えたい内容が記事の中にあることを知ってもらうようにしましょう。

ユーザーをリード文で惹きつけるためには、ユーザーに共感する事が大切になります。作成する記事のキーワードで、実際に検索してユーザーの悩みを出して、それに対して共感するリード文を作成する事が大切です。

必要な要素を見出しに追加する

ユーザーはひと目で何が書いてあるかわからない文書を読むのに、抵抗感を覚えます。そのため記事を書く際は、伝えたい内容や必要な要素を見出しに追加することが大切です。

ユーザーが求める情報にいち早くたどりつけるように、見出しを他の文字よりも強調して表示したりする工夫をすれば、離脱してしまう可能性が減ります。

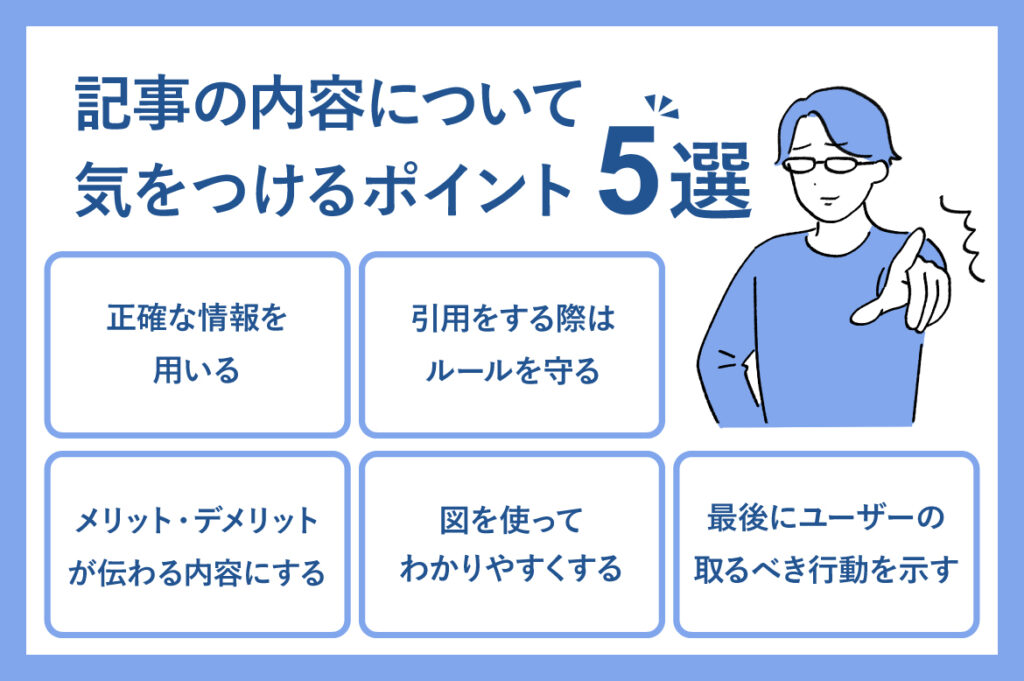

記事の内容について気をつけるポイント5選

ブログ記事のライティングについて表記ルールと同じように気をつけておいたほうが良いポイントがあります。

- 正確な情報を用いる

- 引用をする際はルールを守る

- メリット・デメリットが伝わる内容にする

- 図を使ってわかりやすくする

- 最後にユーザーの取るべき行動を示す

上記の5つのポイントについて、それぞれ紹介していきます。

正確な情報を用いる

Web媒体は簡単に情報発信する事ができますが、当然、情報の正確性には気をつけなければいけません。

ユーザーの真に求める正しい情報を伝えることが、記事を書く時のゴールとなると思います。他の媒体で発信しているからと言っても、正しいとは限りませんので、きちんと情報についてリサーチして精査してから記事に盛り込んでいくようにしましょう。

引用をする際はルールを守る

記事を書く際に、本や他のサイトの内容を参考にする場合もあると思います。サイトによっては引用が禁止されていたり、申告制にしていたりするので、きちんと調べてから引用した方が良いでしょう。

また引用する場合は、引用した文書が分かるように記述し、引用元や出典を明記しましょう。

メリット・デメリットが伝わる内容にする

ユーザーはそのキーワードについて、インターネットで検索して、自分の記事にたどりつきます。その時のユーザーは、その悩みついての情報を求めている場合がほとんどです。なので、一方的に良い点だけ伝えるのではなく、「メリット・デメリット」の両方の要素が伝わる内容にするとユーザーも情報を整理しやすくなります。

また、内容を「メリット・デメリット」にしてまとめたものは、ユーザーの気を引きやすい特徴もあります。

図を使ってわかりやすくする

文章だけで伝わりづらい内容は、図を使ってわかりやすくすると良いでしょう。図を使うことで、その情報を求めているユーザーによって、良いコンテンツであると検索エンジンから判断され、検索上位表示される可能性も上がります。図を作成するには、工数が増えてしまい、大変ですが、他のサイトとの差別化にもなります。

また、Googleが画像検索の機能改善に力を入れると言われています。今後、SEO対策においても、さらに図や画像が重要になるので、記事を書く際は図や画像を使ってわかりやすくしましょう。

最後にユーザーの取るべき行動を示す

リード文での問題提起だけでなく、最後にユーザーの取るべき行動を示す事が大切です。

ユーザーの解決策を最後にまとめると良いでしょう。文章を全部読まないユーザーは最後の「まとめ」だけを読んで、全部読むかどうかを判断している時もあるので、わかりやすい内容でまとめることがおすすめです。

記事の書き方に関するよくある質問

良い記事を書くためには、4つのコツを押さえましょう。

- タイトルの前半に上位表示させたいキーワードを入れる

- 結論から書く事を意識する

- リード文で読者を惹きつける

- 必要な要素を見出しに追加する

それぞれの具体的な内容については、良い記事の書き方のコツをご覧ください。

記事を書く際は、下記5つのポイントに注意してください。

- 正確な情報を用いる

- 引用をする際はルールを守る

- メリット・デメリットが伝わる内容にする

- 図を使ってわかりやすくする

- 最後にユーザーの取るべき行動を示す

まとめ

記事を作る際には、様々なコツや注意すべきポイントがあります。一つ一つをきちんとこなして記事を作成すれば必ず、その情報を求めるユーザーに届きます。

あくまでも、ユーザーファーストの考えで記事を作る事がとても重要です。

ブログ記事の書き方についてより詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。

ブログ記事の書き方|文章を書く手順やコツを初心者向けに解説|Moji ギルド